|

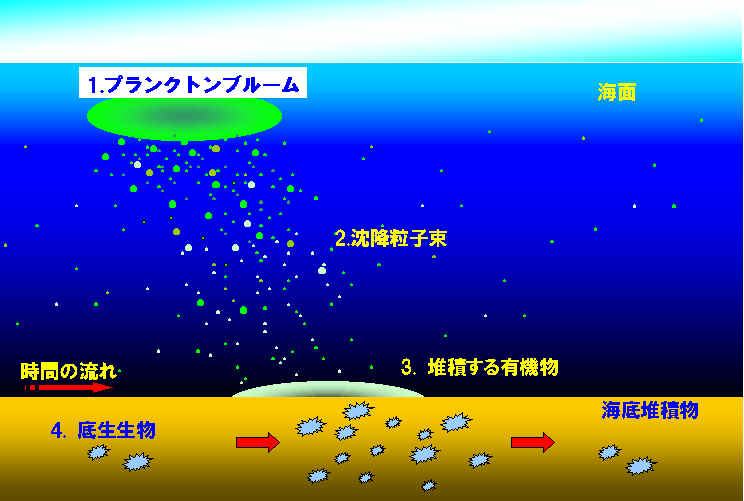

深海底の生物は、熱水噴出孔などの特殊な状況を除けば、上から沈降してくる有機物を栄養供給源としているんじゃ。海面で光合成された有機物の内、深海底までたどり着くのは全体のわずか数%。したがって、深海底は餌が乏しく、変化の少ない世界だと長い間考えられておった。 しかし、1980年代に入ってから、 1)春、海洋表層で植物プランクトンが急激に増加すると、 2)海中を沈降する新鮮な有機物の粒子の量が増加し、 3)海底に到達する有機物量が生物の消費量を上回るため、ファイトデトリタス(比較的新鮮な植物プランクトンの残骸が主な構成物となっている懸濁物)のカーペットが深海底面に形成される ・・・事が、主に北大西洋の研究から分かってきたんじゃ(下図)。

4)この変化に対応して、生物も様々な反応をすることが分かっておる。 例えば、堆積物中の細菌や、原生動物の仲間である底生有孔虫の数は、ファイトデトリタスが海底に供給された後、短期間で増加する。また、太平洋東部の深海底でも、堆積物中の生物活性(酸素消費量などで測定)が周年変化をすることが観察されたのじゃ。

つまり、深海底にも季節変化―「春」が存在していたって事ですか、博士?

うむ・・・。ただし「春」といっても、「全ての生物が一斉に咲き乱れる」といった一般的なイメージとは程遠い事も覚えておくのじゃぞ。例えば、ヒトデの仲間である棘皮動物など深海性大型無脊椎動物の大多数は季節的な繁殖期を持っておらん。季節的な繁殖活性を持つ種もいるにはいるが、それらは主に、比較的水深の浅い大陸斜面で見つかっているのじゃ。また、深海の時間的変化を調べた海域は、広大な深海に比べてごくわずかじゃ。この問題を更に明らかにするには、様々な海域における比較研究が必要じゃろうな。

ところで、こんなマニアックな話題をして、読んでる人は飽きないのかなあ?

大丈夫じゃろう。こんなマイナーなサイトに来る人は、業界の人か、マニアな人にきまっとるのじゃ!

ということは、この対話形式が、某ピンク色をした有名な統計の本のパクリだって言うことも、みんな気づいていらっしゃるわけですね?

カーッ! パクリというな! 模倣というのじゃ!

ギャフン!

続くのでしょうか? マニアックに調べたい人たちのための参考文献 Gooday, A. J. (2002). Biological responses to seasonally varying fluxes of organic matter to the ocean floor: a review. Journal of Oceanography, 58, 305-332. Smith, C. R. (1994). Tempo and Mode in Deep-sea benthic ecology: Punctuated Equilibrium Revisited. Palaios, 9, 3-13. Tyler, P. A., (1988). Seasonality in the deep sea. Oceanography and Marine Biology: an Annual Review, 26, 227-258.

|

スエツギ君

スエツギ君